松屋長春の和菓子便り

尾張稲沢の和菓子店、松屋長春の毎日を皆様にお届けします。 末長くお付き合いをよろしくお願いいたします。

丹波大納言小豆のこしあん 昨日の続き

昨日は丹波大納言小豆のこしあんを仕上げるところまでご紹介いたしました。

本日はその続き。

黒糖を加えて、より濃厚なコクのある黒糖あんを仕上げる工程へとまりいたいと思います。

黒糖に水を加え、沸騰させて溶かし切ったところです。

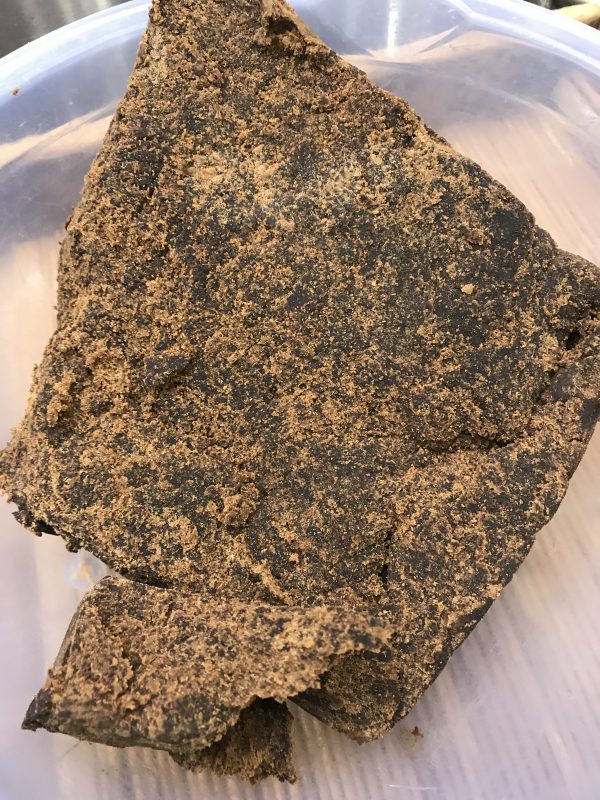

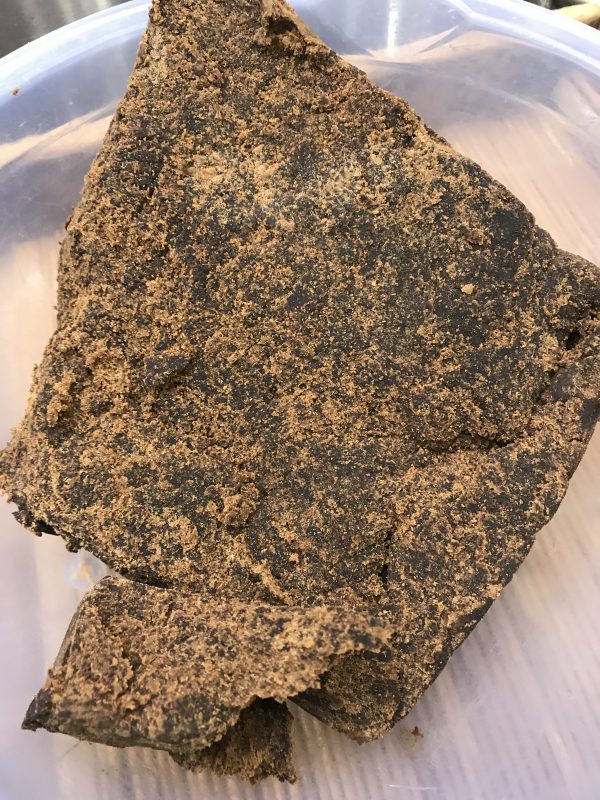

これが当店でいつも使用している黒糖です。

現在は松屋長春の和菓子の色合いや味に一番マッチした与那国島の黒糖を使っています。

以前は波照間島や渡嘉敷島なども使っていました。

この黒糖を昨日におはなししました、「ご」を絞った生あんですね。この生あんと合わせて焚き上げます。

出来上がった黒糖あんです。

下の写真が昨日ご紹介しました丹波大納言小豆のこしあんです。

黒糖が加わるだけで漆黒の深みのある色合いになる事がわかっていただけたかと思います。

秋から来年の春先までの間、このようなあんのバリエーションが増えてより生菓子にも広がりが出てきます。

本日はその続き。

黒糖を加えて、より濃厚なコクのある黒糖あんを仕上げる工程へとまりいたいと思います。

黒糖に水を加え、沸騰させて溶かし切ったところです。

これが当店でいつも使用している黒糖です。

現在は松屋長春の和菓子の色合いや味に一番マッチした与那国島の黒糖を使っています。

以前は波照間島や渡嘉敷島なども使っていました。

この黒糖を昨日におはなししました、「ご」を絞った生あんですね。この生あんと合わせて焚き上げます。

出来上がった黒糖あんです。

下の写真が昨日ご紹介しました丹波大納言小豆のこしあんです。

黒糖が加わるだけで漆黒の深みのある色合いになる事がわかっていただけたかと思います。

秋から来年の春先までの間、このようなあんのバリエーションが増えてより生菓子にも広がりが出てきます。

丹波大納言小豆のこしあん その1

9月に入りますと、あの酷く暑かった夏をすっかり忘れてしまうほど風が心地よくなってきます。

これから先しばらくは過ごしやすい日が続く事に少し安堵感を覚えるのは私だけでしょうか。

そのような季節が到来すると、人の味覚も変化を迎えます。五感の中の味覚も気温や湿度にもとても影響を受けるもので、9月を境に少し濃い味わいのものを欲するようになってきます。

私はそのタイミングであんにも変化を与えるようにしています。

しわくちゃの手で失礼いたします。

丹波大納言小豆です。

普段は羽二重餅に使うような粒あんとして使っているこの丹波大納言小豆ですが、秋になりますと贅沢にもこしあんとしても使用するようになります。

贅沢と言いますのは、素晴らしい豆は皮の部分もとても美味しいのですが、皮を捨てて中の「ご」と呼ばれる芯の部分だけを使うからなのです。

では、皮の部分を捨ててまでも作るメリットがあるのでしょうか。

答えは決まっています。その深い味わいと香りが別格だからなのです。

北海道で生産される北海小豆のこしあんはその口溶けやあっさりした食味が特筆すべき点であり、もちろん当店でも多用します。

しかし、逆の効果が必要な場合もあります。それがこの先から春先まで使用するこの丹波大納言小豆のこしあんなのです。

小豆そのものの旨みや深い味わいが他の豆の追随を許さないほどの長所があります。

前置きが長くなりましたが、お客様にとりましては製作工程など工場見学が無い限り、目にすることはないでしょう。

製作工程を撮影しましたのでご紹介いたします。

間を飛ばしてしまいましたが。。。

丹波大納言小豆を釜にかけ、皮が柔らかくなったら皮と中身である「ご」に振り分ける事ができる機械で選別します。

水と合わさった「ご」だけが、このシンクに貯まります。

上には泡がたくさんあるのが見えますよね。それがアクであり、渋みの元となります。何度も水を投入して晒し続けます。

水が綺麗になったところで、別の機械に移して絞ります。

絞り終えた砂糖が入っていない状態のこしあんの元です。これが「ご」です。

絞り終えた砂糖が入っていない状態のこしあんの元です。これが「ご」です。

振り分けて捨てる部分の丹波大納言小豆の皮がこちら。もったいないですが、捨ててしまいます。

砂糖を加え、仕上がったあんです。

砂糖を加え、仕上がったあんです。

照りのある素晴らしいあんへと昇華しました。

これから黒糖のあんをつくりますが、本日はここまで。

第2弾は明日ご紹介いたします。

製作工程をお知り置きいただきますと、より和菓子にご興味を抱いていただけるのではないでしょうか。

黒糖あんのご紹介はまた明日。

これから先しばらくは過ごしやすい日が続く事に少し安堵感を覚えるのは私だけでしょうか。

そのような季節が到来すると、人の味覚も変化を迎えます。五感の中の味覚も気温や湿度にもとても影響を受けるもので、9月を境に少し濃い味わいのものを欲するようになってきます。

私はそのタイミングであんにも変化を与えるようにしています。

しわくちゃの手で失礼いたします。

丹波大納言小豆です。

普段は羽二重餅に使うような粒あんとして使っているこの丹波大納言小豆ですが、秋になりますと贅沢にもこしあんとしても使用するようになります。

贅沢と言いますのは、素晴らしい豆は皮の部分もとても美味しいのですが、皮を捨てて中の「ご」と呼ばれる芯の部分だけを使うからなのです。

では、皮の部分を捨ててまでも作るメリットがあるのでしょうか。

答えは決まっています。その深い味わいと香りが別格だからなのです。

北海道で生産される北海小豆のこしあんはその口溶けやあっさりした食味が特筆すべき点であり、もちろん当店でも多用します。

しかし、逆の効果が必要な場合もあります。それがこの先から春先まで使用するこの丹波大納言小豆のこしあんなのです。

小豆そのものの旨みや深い味わいが他の豆の追随を許さないほどの長所があります。

前置きが長くなりましたが、お客様にとりましては製作工程など工場見学が無い限り、目にすることはないでしょう。

製作工程を撮影しましたのでご紹介いたします。

間を飛ばしてしまいましたが。。。

丹波大納言小豆を釜にかけ、皮が柔らかくなったら皮と中身である「ご」に振り分ける事ができる機械で選別します。

水と合わさった「ご」だけが、このシンクに貯まります。

上には泡がたくさんあるのが見えますよね。それがアクであり、渋みの元となります。何度も水を投入して晒し続けます。

水が綺麗になったところで、別の機械に移して絞ります。

絞り終えた砂糖が入っていない状態のこしあんの元です。これが「ご」です。

絞り終えた砂糖が入っていない状態のこしあんの元です。これが「ご」です。

振り分けて捨てる部分の丹波大納言小豆の皮がこちら。もったいないですが、捨ててしまいます。

砂糖を加え、仕上がったあんです。

砂糖を加え、仕上がったあんです。照りのある素晴らしいあんへと昇華しました。

これから黒糖のあんをつくりますが、本日はここまで。

第2弾は明日ご紹介いたします。

製作工程をお知り置きいただきますと、より和菓子にご興味を抱いていただけるのではないでしょうか。

黒糖あんのご紹介はまた明日。